SONG OF THE SEA (2014)

"Come away oh human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping than you can understand." Rangkaian kalimat yang begitu indah itu membuka Song of the Sea. Sebuah animasi yang tidak berlebihan jika disebut sebagai pemantap jalan bagi Cartoon Saloon untuk menjadi Ghibli-nya Irlandia. Berdasarkan mitologi Celtic tentang Selkie (jelmaan anjing laut), film ini bercerita tentang kebahagiaan sebuah keluarga kecil yang tinggal di suatu mercusuar. Ben yang masih kecil begitu dekat dengan sang ibu, Bronagh. Keduanya sering melukis bersama, bernyanyi bersama, dan bercerita dongeng tentang Selkie yang mengantar para peri pulang dengan nyanyian indah. Sutradara Tomm Moore membawa kita merasakan kebahagiaan itu lewat rangkaian visualnya yang ajaib. Tapi kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Bronagh meninggal (penyebab baru diungkap di pertengahan) pada hari yang sama dengan kelahiran anak kedua mereka, Saoirse.

Nyatanya kehidupan keluarga ini begitu berubah pasca kepergian Bronagh. Sang suami, Conor masih belum beranjak dari duka dan tidak terlalu memperhatikan kedua anaknya (tidak meninggalkan sepenuhnya, hanya dikalahkan oleh kesedihan mendalam). Ben yang sebelumnya tidak sabar menantikan kelahiran sang adik kini justru membenci Saoirse. Baginya, kewajiban menjaga sang adik yang meski telah berusia enam tahun tapi belum bisa bicara sepatah katapun terasa mengesalkan. Saoirse sendiri meski tidak bisa bicara adalah gadis kecil imut dengan tingkah laku yang akan membuat siapapun (kecuali Ben) menyukai dirinya. Segala petualangan dimulai saat suatu malam Saoirse menemukan kerang pemberian Bronagh dan sebuah mantel ajaib. Petualangan magis yang menghidupkan kembali keindahan dongeng cerita rakyat.

Pada dasarnya Song of the Sea punya cerita yang begitu sederhana. Kisahnya menggabungkan ciri dua aspek: kisah pendewasaan untuk melawan rasa takut dan cerita rakyat penuh sihir serta makhluk negeri dongeng macam peri, penyihir sampai raksasa. Kedua jenis cerita itu punya alur yang tidak akan sulit dibaca akan berjalan kemana. Begini jadinya apabila animasi bertemakan from zero-to-hero memang dikemas untuk menunjukkan perkembangan karakternya dengan fokus pada jalinan emosi daripada sekedar menyajikan petualangan seru atau penjualan merchandise demi kepentingan komersil belaka. Tentu kita tahu bahwa pada akhirnya sikap Ben terhadap Saoirse akan berubah. Kita juga tahu Ben akan bisa mengalahkan segala rasa takutnya. Tapi fokusnya memang bukan pada hasil akhir, bukan pula pada seberapa seru petualangan yang ia jalani. Melainkan proses terbentuknya semua itu yang bakal melibatkan banyak memori serta introspeksi emosional.

Petualangan yang terjadi tidak mengutamakan action, melainkan keajaiban yang berasal dari segala potensi cerita rakyat masa lampau. Tentu kita semua masih ingat bagaimana rasanya saat orang tua kita dulu menceritakan dongeng-dongeng penuh keajaiban. Imajinasi dibawa melayang-layang, membayangkan seperti apa kiranya rupa setiap tokoh serta gambaran negeri dongeng tempat terjadinya cerita tersebut. Lewat Song of the Sea, Tomm Moore mewujudkan segala imaji masa kecil itu. Kunci utama terletak pada visual. Banyak animasi indah tersaji pada masa sekarang, tapi film ini tetap berdiri tegak sebagai salah satu yang terindah. Song of the Sea adalah gambaran paling dekat dari seperti apa rupa negeri dalam cerita rakyat yang saya bayangkan sejak dulu. Penuh warna yang berkilauan dan perwujudan benda layaknya alam mimpi. Bahkan visualnya memperhatikan sampai ke detail terkecil. Lihatlah segala benda yang hadir, dimana setiap ornamen terkecil disajikan dengan lekuk garis begitu indah. Bahkan aliran air dan hembusan angin nampak indah.

Jika kita menonton lebih mengutamakan otak daripada rasa, maka jalinan cerita film ini mungkin bakal mengganggu. Kemunculan anjing laut yang tiba-tiba membantu Ben di tengah laut, bantuan dari seorang penyihir, dan hal-hal lain yang akan terasa seperti penggampangan untuk resolusi konflik. Tapi ingat, ini adalah dongeng. Dongeng tidak bisa dinikmati hanya dengan otak dan logika saja, tapi lebih pada ranah rasa serta imajinasi. Jika ditilik dengan kedua hal itu, maka semua hal di atas tidak lagi menjadi masalah. Pada awal tulisan saya sempat mengatakan film ini layak disandingkan dengan karya dari Ghibli. Selain karena nuansa dongeng dan keajaiban yang kental, ketiadaan sosok jahat juga berpengaruh besar. Segala perbuatan karakternya bahkan yang bisa dibilang tidak baik sebenarnya bukan karena mereka jahat. Ada satu alasan sama yang melatar belakangi berbagai tindakan tersebut, yaitu cinta. Cinta tidak hanya memberi kebahagiaan tapi bisa membutakan, dan kebutaan itulah yang mendorong beberapa karakter film ini berbuat hal buruk. Kentalnya cinta, kesan imajinatif, keindahan visual, ditambah lagu "Song of the Sea" dari Lisa Hannigan yang memberikan kedamaian harmoni, maka lengkaplah film ini menjadi salah satu animasi (bahkan film) terindah dalam beberapa waktu terakhir.

DAUN DI ATAS BANTAL (1998)

Langit seolah tidak pernah cerah dalam film karya Garin Nugroho ini. Film yang sempat diputar dalam seksi Un Certain Regard pada Cannes Film Festival tahun 1998 ini bercerita tentang kehidupan tiga anak jalanan di Yogyakarta. Kancil, Heru dan Sugeng (tiga anak jalanan asli yang memerankan diri mereka sendiri) harus menghadapi kerasnya kehidupan di jalan yang akrab dengan rasa lapar serta kriminalitas. Meski begitu mereka khususnya Heru tetap punya angan-angan untuk kelak bisa terentas dari kemiskinan. Sehari-hari, ketiganya tinggal bersama Asih (Christine Hakim) seorang saleswoman yang juga harus bergulat dengan kemiskinan. Daun di Atas Bantal berfokus pada kehidupan tiga anak jalanan tersebut plus Asih dengan alur yang bergerak bebas. Tidak ada satu konflik terpusat. Penonton dibiarkan mengikuti sebuah tema yang menjadi cerita, bukan cerita yang berbasiskan sebuah tema. Terkesan "bebas", tapi jauh lebih linier dan ringan diikuti ketimbang banyak film Garin lainnya yang surreal dan artsy.

Judulnya terdengar manis. Selain merujuk pada bantal daun milik Asih yang sering diperebutkan oleh Kancil, Heru dan Sugeng, Daun di Atas Bantal merupakan judul yang merepresentasikan impian masing-masing dari mereka. - Anak-anak jalanan itu sering bermimpi (bantal diasosiasikan sebagai tempat bermimpi) mengenai kehidupan yang lebih baik (daun sebagai metafora hidup) - Tapi filmnya sendiri tidaklah semanis dan seoptimis kedengarannya. Bukan sekedar drama kehidupan, cerita yang dibuat Garin Nugroho dan Armantono ini merupakan tragedi. Penonton dihadapkan tidak hanya pada kesulitan hidup tapi juga tragedi yang dialami karakternya. Rangkaian kejadian tragis yang tidak diniati sebagai melodrama tapi potret apa adanya tentang kehidupan jalanan.

"Apa adanya", begitulah film ini bertutur. Garin Nugroho telah membuat drama dengan rasa dokumenter yang kuat. Tentu saja terdapat dramatisasi sebagai penguat dinamika alur, tapi tidak dipaksakan dan di luar itu semuanya terasa nyata. Alur yang bergerak bebas tanpa terikat pada satu konflik khusus makin menguatkan kesan tersebut. Itu pula yang nampaknya menjadi tujuan penggunaan anak jalanan asli daripada menggunakan aktor cilik. Menangkap setiap sisi dari mereka apa adanya. Tidak ada kepalsuan yang terpancar disini kecuali jika kita menghitung pengucapan dialog beberapa dari mereka yang tentunya kaku. Tapi aktor cilik manapun tidak akan bisa menandingi aura yang mereka pancarkan. Aura penuh penderitaan hasil tempaan kerasnya jalanan sehari-hari. Christine Hakim sebagai nama terbesar di jajaran pemain (tidak menghitung Sarah Azhari yang saat itu belum tenar) juga mampu "membaur" dalam suasana tersebut. Kumuh dan penuh tatapan penderitaan.

Daun di Atas Bantal adalah tipikal film yang akan memberikan tamparan keras pada penonton. Tamparan yang muncul dari gambar-gambar mencengangkan yang tampil begitu kuat. Tamparan yang juga dihadirkan oleh kenyataan. Film ini juga tidak hanya menjadi potret dokumentasi, tapi juga memberikan berbagai kritik sosial. Tidak, Garin Nugroho dan Armantono tidak sedang menyuguhkan jurang sosial pada naskah mereka. Ini bukan pertentangan antara si kaya dan si miskin, karena yang ada hanyalah si miskin. Jika ada hal seperti itu, mungkin hanya terdapat pada selipan konflik mengenai penipuan berkedok asuransi. Di luar itu, mereka yang berada di strata sosial yang tidak jauh beda harus bergulat dalam kerasnya hidup. Begitu kerasnya sampai nasib tragis berupa kematian yang bisa menjemput lewat cara sangat mengenaskan.

Film ini bukanlah tearjerker yang mengajak penontonnya bersimpati terlebih dahulu pada karakter-karakter sempurna sebelum menghujani mereka dengan berbagai cobaan yang mengundang tangis. Memang banyak kesedihan, tapi lebih terasa sebagai sebuah dokumentasi realita daripada dramatisasi penuh kepalsuan. Garin Nugroho membuktikan kapasitasnya sebagai sutradara dengan insting visual yang luar biasa. Meski tidak mengandung unsur sureal kental (masih ada beberapa momen sejenis tapi tidak mendominasi) dan mengandung dialog-dialog yang signifikan menggiring jalannya cerita, kekuatan utama film ini tetap ada pada rangkaian gambar yang sanggup bertutur secara lugas. Bahkan jika tidak berfokus pada dialog yang di banyak bagian kurang terdengar jelas, anda akan tetap bisa memahami bahkan merasakan apa yang tengah dituturkan Garin lewat filmnya ini. Daun di Atas Bantal adalah film lokal yang langka karena lebih tertuju pada pembangunan rasa lewat atmosfer daripada jalinan alur.

(Selamat HARI FILM NASIONAL. Terus dukung film-film berkualitas Indonesia dengan cara menontonnya di bioskop)

THE DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY: THEM (2014)

Debut penyutradaraan Ned Benson ini penuh dengan gimmick yang sesungguhnya tidak perlu. Judul sekaligus nama karakter utamanya mengambil dari judul lagu The Beatles. Eleanor Rigby adalah lagu tentang kesepian dan sesuatu yang terabaikan. Karakter Eleanor Rigby (Jessica Chastain) memang mengalami kedua hal itu. Sebuah tragedi membuat dia menelantarkan segalanya. Menghilang tiba-tiba dari sang suami, Conor Ludlow (James McAvoy) lalu mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan. Tapi apapun nama yang diberikan tidak akan mempengaruhi kandungan cerita sedikitpun. Beberapa dialog selipan tentang Beatles tidak akan bisa dimasukkan, tapi hanya itu. Benson melakukannya seolah hanya untuk memberikan keunikan atau menarik perhatian para fans Beatles. The Disappearance of Eleanor Rigby sendiri terdiri dari tiga paket film dengan sub-judul Him (sudut pandang Conor), Her (sudut pandang Eleanor) dan Them (sudut pandang keduanya).

Saya hanya menonton versi Them, dan mungkin memang benar dengan menonton ketiganya penonton bisa menapatkan cakupan kisah lebih lengkap dari berbagai sudut pandang. Tapi bukankah hal itu bisa dilakukan hanya dengan satu film? Siapa yang bersedia menonton tiga film dengan total durasi lebih dari lima jam dengan inti cerita sama? Pastinya saya tidak akan melakukan itu kecuali filmnya luar biasa, dan meski tidak buruk, The Disappearance of Eleanor Rigby jelas masih jauh dari tingkatan tersebut. Kesemuanya berakhir sebagai gimmick yang tidak diperlukan. Bahkan keputusan Benson itu membuat filmnya kehilangan banyak potensi yang terkandung dalam kekuatan dramanya. Them berusaha menggabungkan dua sudut pandang tapi saya merasa ada yang hilang. Serasa ada lubang yang tertinggal karena upaya Benson membuat Them jadi suguhan seimbang, menyimpan beberapa detail eksplorasi untuk dua versi lainnya.

Berbagai gimmick diatas memang memperlemah keseluruhan kisah, padahal sesungguhnya film ini bisa saja menjadi drama romansa-tragedi dewasa yang lebih low-profile tapi tetap kuat. Ned Benson sebagai sutradara sekaligus penulis naskah memaksimalkan dua perannya tersebut. Naskahnya merupakan penelusuran kuat akan cinta dan duka, memiliki dan kehilangan. Secara status Conor dan Eleanor masihlah sepasang suami istri, tapi tragedi yang hadir tidak lagi masuk pada tahap menguji hubungan mereka, tapi menghancurkan semuanya, membawa mereka pada titik nadir. Eleanor memang secara literally sempat menghilang dari Conor, tapi lebih jauh lagi kata "menghilang" disini merujuk pada rasa. Pada awal film kita secara sekilas melihat bagaimana romantis dan bahagianya mereka berdua. Sampai terjadilah tragedi tersebut dan Eleanor pun menghilang dari kehidupan Conor.

Sebagai sutradara, Benson sanggup mengemas film ini dengan indah tanpa perlu eksploitasi sinematografi yang megah ataupun dramatisasi berlebihan. Perasaan hampa setelah kehilangan orang terkasih menjadi fokus utama, dan Benson sanggup menghadirkan kehampaan itu entah dari sisi sang pria maupun wanita. Sekali lagi saya menyayangkan penggunaan berbagai gimmick di atas. Hal itu menutupi jati diri sekaligus keunggulan utama film ini sebagai drama romansa-tragedi yang dewasa. Ada percintaan, ada pula kehilangan, tapi semuanya hadir dengan elegan dan penuh kedewasaan. Benson mampu menghadirkan perasaan dalam ceritanya tanpa perlu terasa berlebihan. Dinamika mengalir begitu lancar. Tidak banyak naik dan turun tapi begitu hidup. Satu hal yang mengganjal adalah durasi yang terlalu panjang. Bukan masalah "terlalu lama", tapi filmnya yang hampir dua jam tidak sebanding dengan seberapa jauh Benson menggali sisi terdalam dua karakter utama.

Tidak digali sedalam yang seharusnya, tapi film ini beruntung punya Jessica Chastain dan James McAvoy. Nama yang disebut terakhir sejatinya tidak terlalu spesial, tapi sang aktor setidaknya sanggup memberikan penampilan solid, menghidupkan sosok Conor yang berusaha mati-matian memperbaiki hubungan dengan wanita yang ia cintai tanpa harus memaksanya untuk kembali lagi. Sedangkan Jessica Chastain adalah bintang disini. Saya percaya dengan segala penderitaan Eleanor berkat penampilan sang aktris. Selain adegan flashback segala hal yang terpancar dari karakternya penuh duka, bahkan senyumannya sekalipun. Akting bagus ditambah sosoknya yang disini bagaikan the prettiest woman in the world membuat saya dengan mudah ikut merasakan kehampaan yang ada, termasuk rasa kehilangan akan Eleanor yang dialami Conor. The Disappearance of Eleanor Rigby adalah drama sederhana yang kuat. Romantis sekaligus kelam, saya juga menyukai adegan terakhirnya yang menyiratkan harapan romantisme meski di ranah keabu-abuan. Gimmick-nya sendiri sedikit disayangkan. Suatu kisah memang punya banyak sudut pandang, tapi apakah perlu mengemasnya sebagai satu film tiap sudut pandang? Saya rasa tidak.

FORCE MAJEURE (2014)

Cukup sering saya menonton sebuah film tanpa tahu sedikitpun data termasuk bercerita tentang apa. Hanya bermodalkan fakta bahwa film itu mendapat respon yang positif, saya menonton dalam kondisi benar-benar "buta". Force Majeure merupakan salah satunya, karena yang saya tahu hanyalah akan ada adegan salju longsor dalam film ini. Sebuah adegan yang mendapat banyak pujian karena mendefinisikan penggunaan CGI yang esensial terhadap cerita. Jadi saya pun berasumsi bahwa karya Ruben Ostlund ini merupakan disaster movie, mungkin versi lebih realistis atau less-dramatic dari The Impossible. Film dibuka dengan adegan sebuah keluarga dari Swedia tengah berfoto bersama di sebuah sky resort yang terletak di pegunungan Alpen. Mereka tampak bahagia menikmati momen kebersamaan keluarga yang jarang didapat karena sang ayah, Tomas (Johannes Bah Kuhnke) selalu sibuk bekerja. Kita pun bisa merasakan betapa berharganya lima hari yang akan mereka habiskan disana. Semua ini seolah memperlihatkan ketenangan sebelum badai datang.

Lalu tibalah adegan itu. Saat sedang makan siang di sebuah restoran, Tomas dan keluarganya melihat sebuah longsoran salju. Meski dikontrol, longsoran itu ternyata cukup membahayakan pengunjung restoran. Orang-orang mulai berlarian, tidak terkecuali Tomas yang meninggalkan sang istri, Ebba (Lisa Loven Kongsli) dan dua anak mereka. Perkiraan saya keliru. Ini bukan film bencana, atau setidaknya bukan film yang berfokus pada bencana alam. Jika ada bencana maka itu adalah bencana yang menerjang internal keluarga tersebut. Ebba merasa kecewa melihat sang suami memilih lari daripada melindungi keluarganya. Tomas sendiri menyangkal bahwa ia melarikan diri. Perdebatan dua sudut pandang tersebut terus berulang, menciptakan kesan kaku yang tidak mengenakkan diantara mereka berdua. Kita sebagai penonton sendiri menjadi saksi bahwa Tomas memang meninggalkan keluarganya. Karena itu fokus utama film ini bukanlah benar atau tidak dia melarikan diri.

Force Majeure adalah drama atau bahkan komedi (super) gelap tentang bagaimana suatu kejadian (baca: bencana) berujung pada terjadinya bencana lain yang terus menyebar, dimana dalam konteks film ini adalah perpecahan dalam keluarga. Berulang kali sebagai penonton kita ditempatkan dalam posisi yang tidak nyaman seperti saat Ebba mulai menyindir suaminya dalam dua kali makan malam bersama orang lain. Tidak hanya bagi lawan bicara mereka, bagi penonton pun situasi tersebut tidaklah nyaman. Melihat Tomas yang terus-terusan menyangkal meski kita sendiri tahu ia memang kabur, atau bagaimana Ebba yang tetap mengungkit permasalahan tersebut meski sebelumnya telah setuju pada satu versi cerita yang disepakati bersama. Dalam hal ini, Ruben Ostlund coba menunjukkan sisi alamiah dari dua hal: insting bertahan hidup dan permasalahan yang tidak tuntas.

Tomas berusaha menyelamatkan diri tentu saja nalur alamiah, tapi apakah ia bisa dibenarkan saat meninggalkan keluarganya? Mungkin saja ia tidak sempat berpikir melakukan itu. Tapi bukankah ia sempat berpikir membawa pergi handphone serta sarung tangan? Hal kedua lebih menarik, disaat filmnya berfokus pada berbagai pertengkaran. Pertengkaran yang sekilas sudah mendapat solusi namun pada akhirnya kembali terulang bahkan semakin buruk. Disinilah secara benar-benar tersirat, Ostlund menyelipkan komedi hitam. Segala perdebatan terus berulang, dimana masing-masing dari mereka nampak tidak pernah berfokus pada penyelesaian masalah tapi justru entah berkelit atau menyalahkan lawan bicara. Lucu, karena satu kata yaitu "maaf" bisa menyelesaikan segalanya. Semakin menggelitik lagi disaat pasangan Mats (Kristofer Hivju) dan Fanni (Fanni Metelius) ikut "tertular" pertengkaran Tomas dan Ebba.

Seolah belum cukup, Ruben Ostlund memberikan pertukaran terhadap "peran gender" (selain fakta bahwa justru Ebba yang melindungi anak-anak mereka, bukan Tomas) disaat konflik mencapai puncak. Tomas semakin tertekan, dan berakhir menangis secara histeris, meringkuk di dalam kamar sedangkan Ebba hanya bisa memandang iba bercampur bingung harus berbuat apa pada sang suami. Adegan itu adalah momen paling hilarious dalam film ini. Kesan menggelitik yang dihadirkan oleh gelapnya komedi film ini terjadi pada ending. Sebuah suasana luar biasa awkward dihadirkan sebagai penutup setelah beberapa saat sebelumnya kita dipertunjukkan suatu adegan luar biasa menegangkan yang terjadi dalam bus. Terlihatlah kehebatan Ruben Ostlund dalam merangkai adegan lewat dua momen berurutan tersebut. Sungguh cara yang luar biasa untuk menutup sebuah film.

Verdict: Force Majeure secara keseluruhan memberikan sajian drama yang mengikat, observasi tidak nyaman tentang manusia beserta hubungan yang dijalani, serta menggelikannya beberapa aspek kehidupan yang tidak akan terasa lucu saat kita sendiri mengalami hal-hal tersebut.

Verdict: Force Majeure secara keseluruhan memberikan sajian drama yang mengikat, observasi tidak nyaman tentang manusia beserta hubungan yang dijalani, serta menggelikannya beberapa aspek kehidupan yang tidak akan terasa lucu saat kita sendiri mengalami hal-hal tersebut.

BIG EYES (2014)

Apa persamaan Tim Burton dengan Johnny Depp? Mereka sama-sama pernah menjadi mesin penghasil uang sebelum kini karirnya mandek dengan film-film mengecewakan yang kesulitan hanya untuk sekedar balik modal. Alice in Wonderland memang meraih lebih dari $1 milyar, tapi kualitasnya buruk sebelum disusul Dark Shadows yang lebih parah tidak hanya dari segi kualitas tapi juga dollar yang didapat. Tapi tidak seperti sahabatnya yang masih keras kepala, Burton nampaknya mulai sadar. Frankenweenie adalah animasi berkualitas meski tidak sukses besar di Box Office. Tapi kesempatannya kembali ke performa terbaik di ranah live action terbuka lewat Big Eyes, sebuah biopic tentang penipuan di dunia seni lukis yang dilakukan oleh Walter Keane pada era 50 sampai 60-an. Dengan materi cerita provokatif serta kehadiran Christoph Waltz dan Amy Adams di jajaran pemain, inikah pertanda kembalinya "the (once) great" Tim Burton?

Margaret (Amy Adams) membawa putrinya kabur dari rumah meninggalkan sang suami. Mendapati dirinya tanpa pengalaman dan harus menafkahi sang anak, Margaret pun bekerja di pabrik furnitur sambi sesekali menjual lukisan hasil karyanya. Lukisan Margaret adalah gambar unik yang menampilkan anak-anak kecil dengan mata yang besar, jauh di atas ukuran proporsional. Suatu hari ia bertemu dengan Walter Keane (Christoph Waltz) yang juga seorang pelukis dan mengaku pernah bersekolah seni di Prancis. Keduanya saling jatuh cinta dan tidak lama kemudian menikah. Walter yang banyak melukis pemandangan kota mendapati lukisannya kalah diminati jika dibandingkan "Big Eyes" karya sang istri. Hal itulah yang membuatnya mulai mengaku sebagai pembuat lukisan-lukisan tersebut. Walter berdalih pada Margaret bahwa hal itu ia lakukan semata-mata karena alasan bisnis.

Lukisan anak bermata besar tersebut memang sempat menjadi fenomena. Banyak orang berbondong-bondong membeli tidak hanya lukisan asli tapi juga kopi yang dicetak sebagai poster. Walter diundang ke berbagai acara televisi dan muncul sebagi headline banyak media. Jadi bayangkan betapa mengguncangnya penipuan ini. Rasanya akan sama seperti jika suatu hari kita mendapati pria yang bernyanyi di album Maroon 5 bukanlah suara asli Adam Levine. Tapi dengan modal cerita seperti itu, Burton memilih mengemas Big Eyes sebagai sajian ringan yang bertujuan menghibur. Tidak ada kesan ambigu dalam penyajian cerita, juga konflik internal karakter yang tidak terlalu kompleks. Film ini murni biopic yang ditujukan sebagai hiburan daripada eksplorasi lebih jauh akan suatu peristiwa beserta para pelakunya. Usaha mengemasnya seringan mungkin justru memunculkan inkonsistensi pada tone.

Terkadang film ini menjurus kearah drama serius yang cukup kelam saat bersinggungan dengan konflik rumah tangga yang berbahaya, seperti saat Walter yang mabuk coba membakar Margaret dan Jane. Tapi kadang Burton tidak ingin filmnya terlalu berat dan menyelipkan komedi. Contoh paling nyata adalah pada adegan persidangan yang begitu komikal, membuat sosok Walter menjadi badut secara total. Hal itu membuat Burton mengorbankan sisi realistis cerita. Memang harus diakui Big Eyes jadi terasa ringan dan berhasil dalam usahanya menghibur penonton sebanyak mungkin, tapi eksplorasi terhadap kisah nyata yang sejatinya kompleks ini jadi dikesampingkan. Kesan serupa terjadi pada karakternya. Banyak aspek kurang tergali, semisal bagaimana Margaret bisa mendapatkan kekuatan dan memantapkan diri berkonfrontasi dengan Walter. Tapi untungnya saya bisa diajak bersimpati pada sosoknya, dan dengan senang hati membenci Walter Keane.

Amy Adams bagus sebagai Margaret dengan tatapan penuh kebimbangan itu. Sosoknya jadi terasa ada di posisi yang lemah, tapi menyiratkan hasrat melawan di dalam, memberikan kekuatan yang menghindarkan Margaret berakhir sebagai karakter "bodoh" yang sering ditemui pada banyak melodrama. Menyebut Christoph Waltz mengecewakan jelas sangat tidak adil. Dia bermain baik dalam porsi yang ditetapkan Tim Burton. Terasa eksentrik khususnya dengan seringai penuh kelicikan yang khas. Permasalahan memang ada pada karakterisasi pada naskah yang menjadikan Walter Keane lebih sebagai tokoh komedik minim pendalaman. Sangat dua dimensi.

Memang berakhir kurang dalam, tapi menyenangkan kembali melihat Tim Burton membuat drama yang lebih "normal" dengan fokus lebih kearah penyajian cerita daripada keanehan visual. Tapi bagi para pecinta visual Burton jangan khawatir, film ini masih mengakomodir kecintaan sang sutradara pada tampilan aneh. Meski tidak banyak, beberapa momen dreamlike yang sureal mampu menghadirkan kesan tersebut, selain fakta bahwa lukisan-lukisan Margaret juga mirip dengan gaya visual Burton. Big Eyes adalah kisah ringan nan menghibur tentang seorang artis yang mencintai karyanya, hanya ingin berkarya tanpa peduli situasi serta pendapat orang lain (kehadiran kritikus), dan menganggap seni sebagai ekspresi diri daripada penyempurnaan teknik atau eksploitasi demi komersialitas. Bisa jauh lebih bagus andai karakter serta dramanya lebih diperdalam dan konsisten secara tone.

WILD (2014)

"A thousand miles" dalam cerita film ini bukanlah kiasan, melainkan jarak yang benar-benar ditempuh oleh Cheryl Strayed (Reese Witherspoon) saat melintasi Pacific Crest Trail (PCT) pada 1995. Jarak total yang ditempuh Cheryl adalah 1.100 mil atau 1.800 km. Perjalanan nekat ini ia lakukan setelah berbagai rentetan kejadian penuh cobaan dalam hidupnya. Sang ibu, Barbara (Laura Dern) meninggal karena kanker. Rasa duka mendorong Cheryl menjalani kehidupan yang destruktif, mulai dari memakai heroin sampai berhubungan seks denga hampir semua pria yang ia temui. Sang suami, Paul (Thomas Sadoski) pun memilih menceraikan Cheryl. Didorong keinginan move-on dan pencarian makna kehidupan, wanita 27 tahun tanpa sedikitpun pengalaman hiking ini memulai perjalanan panjang dengan benak yang sesungguhnya penuh keraguan. Dia harus berhadapan dengan alam, peralatan seadanya, rasa sepi, dan gambaran masa lalu yang masih menghantui.

Secara pribadi saya tidak terlalu menyukai film bertemakan survival. Mulai dari All is Lost sampai Tracks yang punya banyak kesamaan dengan Wild (karakter wanita melakukan berjalan kaki sendiri di tengah alam liar demi memahami kehidupan) tidaklah mengesankan. Entah karena minimnya selipan kisah emosional atau mayoritas durasi yang hanya didominasi adegan karakternya berjalan susah payah tanpa terjadi apapun, film semacam itu terasa membosankan. Sutradara Jean-Marc Vallee berusaha melakukan hal yang lebih. Alurnya dikemas tidak secara linear. Berbagai flashback tentang masa lalu Cheryl muncul secara acak. Filmnya pun jadi lebih terasa sebagai memory/mood-driven daripada berpijak pada rangkaian plot. Kita diajak melihat bagaimana tiap momen dalam perjalanan Cheryl akan membawanya terlempar kembali pada ingatan manis serta pahit di masa lalu, khususnya yang mendorong dia melakukan perjalanan ini.

Meski hadir secara rutin dan berkali-kali, flashback yang muncul sifatnya hanya potongan demi potongan sekilas. Tidak akan sampai membuatnya begitu emosional, tapi memberikan warna yang mencegah Wild terasa datar. Setidaknya penonton bisa tahu seberapa hancur kehidupan Cheryl sebelum ini, meski tidak sampai ikut merasakan. Hal lain yang turut hadir sebagai penyegar suasana adalah selipan komedi. Tidak akan membuat anda tertawa, tapi benar-benar efektif sebagai pencair suasana. Tanpa hal itu, menonton film ini bisa saja terasa seperti mendengarkan ocehan dosen di dalam ruang kuliah yang melulu membicarakan materi tanpa selingan, entah itu lelucon atau cerita santai. Meski mengisahkan karakter yang tengah hancur, ketidak raguan naskah tulisan Nick Hornby untuk menyelipkan sedikit lelucon memberikan kehidupan pada film ini. Filmnya pun tidak terasa gersang dan kosong.

Potongan flashback memang hanya memberikan secuil emosi saja, tapi kehadiran Laura Dern dan tentunya Reese Witherspoon memperkokoh pondasi dramanya. Dengan screen time yang tidak terlalu banyak dan hanya sepotong-sepotong, Dern dengan segala tawa dan senyumnya menghidupkan sosok ibu yang penuh kasih sayang, penuh kekuatan. Sebagai penonton saya pun memahami kenapa kehilangan sosoknya begitu menghancurkan Cheryl. Sedangkan Reese Witherspoon menghadirkan pertunjukkan akting yang kuat serta penuh kejujuran, menelanjangi setiap emosi yang disimpan maupun diluapkan sosok Cheryl. Tantangan akting secara fisik maupun emosional berhasil dilakoni Witherspoon. Ini adalah salah satu contoh penampilan dari seorang aktris yang matang, bukan sekedar "keberuntungan". Dengan ini Reese Witherspoon makin memantapkan "reboot" bagi karirnya yang dimulai pada 2013 setelah bertahun-tahun terjebak dalam rom-com medioker.

Tapi saya tetap tidak bisa menyukai Wild secara total. Penggunaan flashback sebagai pemunculan memori yang menggerakkan kisah memang memberikan kekuatan emosional yang tidak banyak sebelum didukung performa kuat dua aktirsnya. Namun diluar itu, Wild masih dipenuhi kekosongan yang terasa melelahkan. Tentu saja perjalanan Cheryl Strayed begitu berat, melelahkan, dan pastinya luar biasa. Tapi transformasi dalam media film ini tidak sepenuhnya berhasil mewakili semua itu. Disaat Cheryl pada akhirnya mendapat banyak pelajaran serta jawaban dari pertanyaan hidup yang ia cari selama ini, filmnya tidak seperti itu. Begitu menyentuh fase konklusi, semua berakhir dengan kurang bermakna. Sama sekali tidak buruk, tapi sebagai adaptasi kisah inspiratif, Wild tidak sebegitu menginspirasi. Setidaknya film ini layak ditonton karena salah satu performa terbaik sepanjang karir Reese Witherspoon.

HUNGER (2008)

Shocking, haunting & dirty. Begitulah kesan yang terpancar kuat dari debut penyutradaraan Steve McQueen ini. Disaat banyak film bertemakan sejarah atau biopic yang lebih terasa seperti visualisasi data dan literatur yang didramatisir, (12 Years A Slave-nya McQueen pun agak seperti itu) Hunger lebih mengutamakan pembangunan emosi dan situasi lewat rangkaian gambar. Penonton tidak akan merasa film ini asal mencomot dari rangkaian sejarah episodik dari buku, tapi horror nyata yang disuguhkan McQueen terasa begitu realistis mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang ada. Kisahnya berfokus pada aksi mogok makan (hunger strike) yang berlangsung di penjara Maze, Irlandia Utara pada tahun 1981. Semuanya berawal dari protes para tahanan tentang persamaan status antara "tahanan biasa" dengan "tahanan politik" yang menurut Margaret Thatcher sama-sama tindak kriminal.

Perjalanan awal saya mengunjungi penjara Maze sudah terasa mengejutkan. Suasana penjara begitu kotor dan para penjaga memperlakukan tahanan dengan penuh kekerasan. Pada saat itu para tahanan melancarkan dua buah aksi: "blanket protest" dan "dirty protest". Protes pertama adalah keengganan mereka memakai atribut penjara, dan memilih hanya memakai kain selimut. Sedangkan yang kedua lebih ekstrim lagi. Masing-masing tahanan "menghias" dinding sel dengan kotoran mereka, dan setiap malam membuang air seni secara serempak ke koridor penjara. Mulai dari sini McQueen sudah membangun horror. Hunger memang drama yang kental dengan atmosfer horror. Suasananya sunyi dengan dialog minim serta penggunaan musik yang nyaris tidak ada. Penggunaan long take plus kamera statis secara otomatis mengunci pandangan saya. Ditambah kesan disturbing yang hadir lewat keras dan kotornya penjara, kesan mencekam semakin sempurna. Keheningan dan gerak kamera minimalis memang selalu mencekam.

Lalu kita dibawa berkenalan dengan sosok Bobby Sands (Michael Fassbender), salah satu pemimpin pergerakan sekaligus anggota IRA (Irish Republican Army). Merasa cukup dengan perlakuan yang diterima dari pihak penjara maupun pemerintah Inggris, Bobby merasa perlu melakukan perlawanan lebih. Pada akhirnya ia pula yang menciptakan aksi mogok makan. Horror, horror dan horror. Bahkan disaat kita sudah dibawa pada setting klinik yang lebih bersih dan cerah, kengerian tetap terpancar karena pada saat itu Bobby tengah melakukan aksi mogok makan. Apa yang mengerikan dari seorang narapidana yang tidak mau makan? Jawabannya: penderitaan. Penonton diajak melihat Bobby yang begitu menderita, kurus kering, lemas, bahkan tidak lagi mampu untuk sekedar berdiri. Dengan tubuh penuh luka pula, sosok Bobby tampak seperti mayat hidup. Disinilah totalitas Fassbender begitu terasa. Lewat badan kurus serta gestur kecil dan tatapan kosong yang menunjukkan penderitaan kita pun dapat dengan mudah merasakan penderitaan tersebut.

Hunger merupakan tontonan yang begitu fokus. Ceritanya tidak sampai meebar jauh ke ranah politik yang lebih luas, melainkan terus berfokus pada hilangnya sisi kemanusiaan di penjara Maze. Para tahanan tidak diperlakukan secara manusiawai, dan berujung pada sosok mereka yang tidak lagi terasa selayaknya manusia. Film ini berjalan lambat dan sunyi, tapi dengan fokus yang terus terjaga, penuturan to-the-point, serta durasi singkat, kisahnya terasa padat dan tidak terasa diseret terlalu lama. Lewat film ini Steve McQueen memaksimalkan potensi dasar sinema, yakni bertutur lewat gambar. Minim dialog, gambar-gambarnya sudah menceritakan semua aspek mulai dari alur, situasi, sampai rasa. Tapi saat ada dialog, kalimat-kalimat yang hadir adalah aspek esensial untuk pembangun motivasi karakter serta menyampaikan tema penuh ambigunya. Sebuah pembicaraan antara Bobby dengan Pendeta Dominic (Liam Cunningham) disajikan secara luar biasa dalam long take intens selama kurang lebih 17 menit.

Steve McQueen memang begitu piawai dalam mengangkat kisah mengenai orang/kelopok yang terpinggirkan, diremehkan, dan mendapat perlakuan tidak adil. Dia mengeksploitasi sisi terdalam mereka, tanpa mencoba memberikan penghakiman berat sebelah bagi pihak "lawan". Hunger merupakan panggung pertunjukkan bagi duet maut Steve McQueen-Michael Fassbender. Sang sutradara dengan kehebatannya membangun atmosfer serta rasa, dan sang aktor dengan totalitas berakting. Menghadirkan sebuah situasi yang berat, filmnya memunculkan pertanyaan dilematis: "Apa yang akan kita lakukan jika ditempatkan dalam situasi serupa?" "Langkah mana yang terbaik?" Karena baik pendapat Bobby maupun Dominic sama-sama memiliki dasar yang kuat dengan resiko masing-masing.

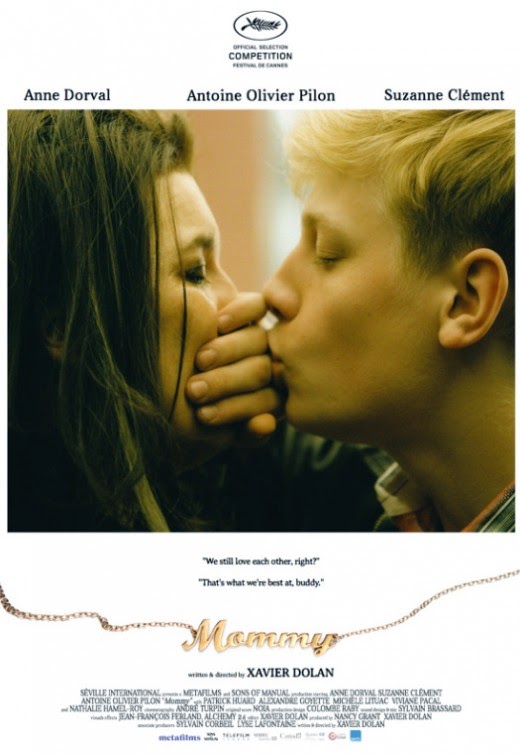

MOMMY (2014)

Baru beberapa detik film ini dimulai saya menekan tombol pause dan mengecek apakah pengaturan aspect ratio pada pemutar video saya dalam posisi normal. Sampai akhirnya saya sadar bahwa film karya Xavier Dolan ini memang dibuat dengan rasio gambar 1:1 yang menghasilkan gambar berbentuk kotak. Anda pernah mengambil video menggunakan kamera handphone secara vertikal? Kurang lebih seperti itulah bentuk gambar film ini. Lalu apa maksud penggunaan rasio tersebut? Cerita film akan memberitahukan alasannya. Seperti judulnya, Mommy berkisah tentang seorang ibu berstatus single parent bernama Diane (Anne Dorval) yang harus merawat puteranya yang berusia 16 tahun dan mengidap ADHD, Steve (Antoine-Olivier Pilon). Steve memang sulit diatur. Dia tidak bisa diam, emosinya naik-turun, bahkan sering berbuat tindak kekerasan termasuk menciptakan kebakaran di asrama.

Dengan kondisi keuangan yang serba pas-pasan, kita tahu betapa beratnya beban Diane. Kehidupan berat yang menghimpit, tekanan dari banyak hal, tinggal di sebuah rumah kecil. Baik secara fisik maupun psikis, kehidupan Diane dan Steve (khususnya Diane) menghadirkan kesan klaustrofobik. Kesan itulah yang coba didukung oleh pemilihan rasio gambar yang sempit. Rasa sesak, sempit, penuh batasan semakin kuat dihadirkan berkat aspect ratio tersebut. Terdapat dua momen dimana gambarnya sempat melebar menjadi normal, dan keduanya ada saat dimana harapan serta kebahagiaan mendatangi kehidupan karakternya. Permainana ukuran gambar jelas hal sederhana, tapi nyatanya begitu sempurna dalam mewakili perasaan yang dimiliki kisahnya.

Dengan durasi hampir 140 menit, Mommy menitikberatkan pada eksplorasi karakter serta interaksi diantara mereka. Meski berstatus sebagai drama tentang kehidupan berat seorang ibu yang harus mengurus anak penderita disorder psikologis, film ini tidak mengambil jalan melankolis. Diane jelas bukan ibu/wanita yang akan dijadikan sosok panutan oleh masyarakat luas. Dia berbicara kasar, doyan membentak, merokok, bahkan tidak segan menggoda bosnya dengan seks untuk bisa mendapat pekerjaan. Saling teriak pun jamak terjadi dalam keseharian Diane dan Steve. Bahkan di satu kesempatan, Steve mencekik sang ibu yang ia balas dengan memukulkan sebuah pigura pada kepala anaknya. Sekilas nampak seperti hubungan yang destruktif, tapi rasa sayang serta keterikatan keduanya justru bisa melebihi hubungan ibu-anak yang kita anggap normal. Saling berkorban sering mereka lakukan, member sentuhan kehangatan pada dramanya.

Saya suka dinamika Diane-Steve. Pertengkaran yang silih berganti dengan ungkapan kasih sayang menghidupkan hubungan mereka. Perasaan hangat dan pedih pun silih berganti saya rasakan. Eksploarasi karakter Steve sendiri lebih menarik lagi. Melihat bagaimana remaja dengan ADHD ini berusaha melindungi sang ibu tidak jarang terasa menyentuh. Semakin kompleks disaat Xavier Dolan menyiratkan terjadinya Oedipus Complex pada sosok Steve dengan beberapa adegan yang cukup intim seperti tarian atau ciuman. Ini bukan sekedar gimmick atau sentuhan nakal dari Dolan, tapi juga memperkuat kesan rumitnya hubungan ibu-anak ini. Semakin rumit, tapi disaat bersamaan diimbangi pula dengan keberhasilan meyakinkan penonton bahwa mereka saling menyayangi.

Bicara soal interaksi karakter, kehadiran guru wanita gagap yang juga tetangga Diane, Kyla (Suzanne Clement) membuatnya makin dinamis. Terjadi hubungan tiga arah antar tiga sosok berbeda. Steve adalah orang yang meluapkan segala perasaannya. Berbanding terbalik, Kyla menyimpan semua perasaan dan permasalahan yang berkaitan dengan trauma masa lalu. Sedangkan Diane adalah penghubung yang menerima sekaligus meluapkan permasalahan. Kombinasi ketiganya begitu menarik. Masing-masing punya permasalahan, dan menemukan obat lewat kebersamaan ketiganya.

Mommy adalah film kelima dari Xavier Dolan yang baru berusia 26 tahun. Tapi dalam usia yang begitu muda ia sudah secara rutin menghadirkan film yang tidak hanya terasa matang secara konten tapi juga begitu solid berdiri. Pada film ini, Dolan berhasi merangkum setiap adegan menjadi rangkaian momen yang kuat secara emosional sekaligus menjadi observasi mendalam terhadap tema sekaligus karakter. Tapi tidak perlu sang sutradara ini terlalu mendramatisir untuk menciptakan kesan emosional. Sebagai contoh sebuah montage mendekati akhir yang dikemas lewat editing cepat itu terasa begitu menyentuh. Sebelum penonton dilempar kembali pada kenyataan, lalu sebuah twist yang sesungguhnya sudah bisa ditebak di awal film tapi berhubung saya sudah terlarut dalam cerita plus timing yang mendadak, efek kejut pun begitu terasa. Saya suka penggarapannya, saya juga suka bagaimana film ini lebih banyak memakai lagu populer seperti Oasis (my favorite band) dan Lana Del Rey (my favorite singer) daripada scoring sederhana ala drama "kecil". Secara keseluruhan Mommy bisa menunjukkan tekanan hidup tanpa perlu depresif atau melankolis.

WILD TALES (2014)

Berbagai macam hewan liar dengan corak beragam di kulit mereka dijadikan opening credit bagi film Argentina yang menjadi salah satu nominasi untuk Best Foreign Language Film pada Oscar tahun ini. Dengan judul "kisah-kisah liar", film garapan sutradara Damian Szifron ini memang antologi berisikan enam kisah liar yang juga diisi sosok-sosok liar. Tentu saja karakter utamanya adalah manusia, tapi mereka adalah manusia yang memperlihatkan "sisi hewan liar" mereka disaat rasa dendam mengambil alih. Tidak peduli siapa dan seperti apa mereka (baca: corak) disaat api dendam tengah membara, sisi kemanusiaan pun dikesampingkan. Enam cerita tentang enam kisah balas dendam yang hadir pada lokasi, situasi serta cara pembalasan yang berbeda. Pasternark jadi kisah pembuka yang menarik, twisty sekaligus lucu disaat para penumpang pesawat terbang menyadari ada kesamaan diantara mereka.

Pembukaan yang cepat, tidak bertele-tele, dan berhasil menggaet atensi saya. Meski termasuk yang paling tidak mengindahkan logika, segmen pembuka ini jadi salah satu yang terbaik. The Rats menjadi follow-up yang kalah kelas, tapi cukup berhasil dalam menghadirkan momen menarik saat dendam dan moralitas berkecamuk. Masih dengan sentuhan komedi hitam plus kritikan terhadap pejabat pemerintah (tema yang akan sering muncul di kisah-kisah berikutnya), segmen kedua ini kalah dibandingkan Pasternark hanya karena konsepnya yang lebih sederhana. Minim ketegangan, cerita tentang waitress yang mendendam pada salah seorang pengunjung restoran ini lebih berfokus menghasikan daya tarik lewat dinamika antara dua karakter wanitanya. The Strongest sedikit mengingatkan pada Duel-nya Steven Spielberg dengan setting jalanan kosong yang gersang serta dua pengemudi yang berkonfrontasi. Bedanya saling serang terjadi lewat perkelahian langsung.....serta kehadiran air kencing dan kotoran manusia. Sedangkan untuk tensi, keduanya sama-sama seru.

Little Bomb jadi segmen yang paling mengaduk-aduk emosi. Membawa kritikan terhadap pemerintah dan para pengusaha yang merampok dari masyarakat, segmen ini sukses membuat saya bersimpati pada karakter utama sekaligus begitu membenci pihak otoritas yang semena-mena. Sedari awal setelah mengetahui profesi sang karakter utama, mudah untuk ditebak aksi balas dendam seperti apa yang akan ia jalankan. Tapi Damian Szifron sukses mengemas segmen ini layaknya bom waktu. Kita tahu akan terjadi ledakan, tapi dibuat menunggu dalam situasi mencemaskan penuh rasa kesal. Sebuah ending bahagia memang sedikit dipaksakan, tapi memuaskan setelah rasa simpati yang saya rasakan pada karakternya. The Proposal lagi-lagi menjadi segmen yang mengulik kekuasaan dan keserakahan harta. Bercerita tentang usaha seorang ayah untuk menghindarkan sang putera dari ancaman penjara akibat tabrak lari yang menewaskan dua orang, komedi hitamnya begitu kental menyelimuti konflik disaat hasrat terhadap uang menutupi moral. Sangat lucu melihat bagaimana tokoh-tokohnya mengusahakan segala cara untuk mendapatkan komisi masing-masing.

Sebagai penutup adalah Until Death Do Us Part menghadirkan salah satu pernikahan paling kacau dalam sebuah film. Kekacauan yang menyenangkan tentunya, melihat seorang mempelai wanita mengetahui bahwa suami barunya tengah berselingkuh pada pesta perkawinan mereka. Tidaklah segila yang saya harapkan, tapi tetap merupakan penutup yang memuaskan. Adegan apa yang lebih cocok daripada dua orang bercinta di tengah keramaian untuk menutup film macam Wild Tales? Tentu saja film ini masih punya kekurangan yang selalu dimiliki sebuah antologi, yakni ketidakrataan antar setiap segmen. Itu wajar. Tapi kualitas yang tidak rata dalam film ini tidaklah jauh berbeda antara satu segmen dengan yang lain, atau lebih tepatnya tidak ada segmen yang buruk bagi saya. Semuanya memuaskan, gila, seru, lucu saat harus berdiri sendiri-sendiri. Szifron mengemas kisah balas dendamnya tidak terlalu serius, tapi bukan pula sajian asal mengumbar kesadisan. Dia berusaha menuturkan konflik antara pemegang kekuatan melawan yang lemah, yang tertindas.

Wild Tales jadi semakin lucu karena sesungguhnya kejadian yang melatar belakangi balas dendam seorang tokoh hanya kejadian sederhana: dicela kritikus, diputuskan pacar, diumpat, merasa diperas, haus akan uang, diselingkuhi, dan lain-lain. Tapi berbagai hal sepele tersebut lucunya berujung pada berbagai kejadian penuh kekacauan besar. Segmen The Rats sedikit "menyimpang" dari pola tersebut, tapi coba perhatikan siapa yang pada akhirnya melakukan balas dendam? Apa motif yang melatar belakangi perbuatannya? Bagi saya tidak jauh beda dengan contoh-contoh lainnya. Wild Tales adalah eksplorasi terhadap sisi binatang seorang manusia yang disajikan secara liar, brutal dan menyenangkan namun juag tidak melupakan kedalaman cerita serta karakterisasi tiap tokohnya. Kesetaraan kualitas yang tidak terlalu jauh antar tiap segmen membuat film ini jadi salah satu antologi terbaik yang pernah saya saksikan.

THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE OUT OF WATER (2015)

Tontonan dewasa berbentuk animasi, sajian cerdas yang terlihat tolol. Begitulah SpongeBob SquarePants, tidak terkecuali film layar lebar keduanya ini. Kisahnya dibuka lewat cara yang familiar saat Plankton lagi-lagi berusaha mencuri resep Krabby Patty. Usahanya hampir berhasil sebelum resep itu tiba-tiba menghilang. Tanpa resep, tidak ada krabby patty. Tanpa krabby patty warga Bikini Bottom menggila, menciptakan era post-apocalyptic: kerusuhan dimana-mana dan semua orang berpakaian ala karakter Mad Max dengan ornamen tengkorak atau pakaian kulit. SpongeBob yang tahu bahwa semua itu bukan salah Plankton mengajak sang musuh bebuyutan bekerja sama sebagai tim untuk mencari resep yang hilang. Bagaimana caranya? Tentu saja membuat mesin waktu, kembali ke masa lalu untuk mencegah hilangnya resep sembari mengunjungi lumba-lumba bernama Bubbles yang selama 10.000 tahun mengawasi jagat raya. Dengan alur absurd seperti itu, kita tahu film ini akan menyajikan kisah SpongeBob yang kita kenal.

Hal terbaik dari SpongeBob SquarePants adalah lelucon sureal yang hadir tiba-tiba. Misal seorang tokoh mengatakan "tidak mungkin A akan terjadi", sesaat kemudian "A" benar-benar terjadi. Sponge Out of Water masih mempertahankan gaya bercanda semacam itu, khususnya pada dua pertiga awal. Berada di luar logika serta dipenuhi karakter yang bertingkah tolol, memang mudah menyebut bahwa film ini adalah sajian bodoh tak berotak. Tapi justru segala sisi abstrak dan celetukan-celetukan blink-and-you'll-miss-it memperlihatkan betapa cerdas dan dewasanya selera humor film ini. Saya yakin bahwa kebanyakan penonton anak atau orang dewasa yang lebih menyukai humor slapstick akan kesulitan menikmati film ini. Daripada tertawa, justru celetukan macam "maksudnya?" atau "aneh amat?" yang mungkin bakal lebih sering muncul. Terlihat bodoh, tapi justru penonton tidak boleh kehilangan fokus. Sponge Out of Water memang ditujukan pada fans atau penonton yang tidak sama sekali buta akan gaya lelucon serialnya.

Sama seperti film pertama, third act dari film ini membawa semua karakter ke dunia manusia, alias adegan live action. Bedanya, semua karakter dari Bikini Bottom dihadirkan dengan animasi CGI saat berada di "dunia atas". Sepertiga akhir film memang seru, disaat keenam karakter utama berubah menjadi superhero dengan kekuatan unik masing-masing. Langkah yang cukup brilian mengingat superhero tengah menjadi tren saat ini. Seru dan menghibur, tapi kehilangan segala keunikan humornya. Lebih mementingkan sajian aksi dengan sentuhan slapstick membuat third act-nya tidak hanya kalah menarik dari paruh awal tapi sempat terasa membosankan pula. Perjalanan dua pertiga awal film bagaikan pemandangan saat seseorang mengkonsumsi LSD. Sureal, penuh kombinasi warna aneh yang menyenangkan, lucu tapi abstrak. Sebelum akhirnya terbangun disaat filmnya berpindah ke dunia nyata. Seolah efek LSD telah hilang, dan kita kembali pada kenyataan yang begitu-begitu saja.

Klimaks yang kurang menarik membuat filmnya secara keseluruhan jadi terasa kepanjangan. Ironis, disaat sang bajak laut meminta para burung camar berhenti bernyanyi karena akan membuat filmnya terlalu panjang, karena saat itu film ini sendiri memang sudah terlalu panjang. Ceritanya sendiri memang bisa diselesaikan hanya dengan dua sampai tiga segmen serial televisinya, yang berarti kurang lebih hanya makan waktu 30-45 menit. Menjadikannya film 92 menit jelas menghadirkan resiko di atas. Tapi toh saya tidak masalah asalkan terus dijejali lelucon "asal" seperti biasa. Hanya saja saat tingkat kegilaan dikurangi, masuk ke ranah live action yang sebenarnya amat tidak perlu, durasi 92 menit terasa agak kepanjangan. Sangat disayangkan karena hal itulah yang menjadi penutup film ini, membuat Sponge Out of Water diakhiri dengan kesan yang tidak terlalu spesial meski secara keseluruhan tetap berhasil menciptakan hiburan absurd menyenangkan. Mungkin film ini butuh David Hasselhoff.

CINDERELLA (2015)

Ada perbedaan mendasar antara kisah klasik dengan kisah usang. Keduanya sama-sama berasal dari waktu yang telah lalu dan hampir semua orang tahu segala aspek ceritanya dari awal hingga akhir. Tapi disaat kisah usang tidak lagi menarik di masa sekarang, sebuah kisah klasik tidak akan lekang oleh waktu, meski terus dituturkan berulang kali tanpa adanya modifikasi. Cinderella garapan Kenneth Branagh ini menjadi salah satu contoh terbaru bagaimana fairy tale yang happily ever after masih merupakan tontonan menarik. Kisah dibuka dengan memperlihatkan kehidupan seorang gadis kecil bernama Ella (Eloise Webb) yang dipenuhi kebahagiaan bersama kedua orang tuanya. Suatu hari Ella dirundung duka saat sang ibu (Hayley Atwell) meninggal dunia. Tapi ia dan sang ayah (Ben Chaplin) tetap berusaha melanjutkan hidup dengan tenang. Merubah duka menjadi kenangan indah.

Beberapa tahun kemudian, Ella (Lily James) yang telah tumbuh dewasa mendapati kebutuhan sang ayah untuk menikah lagi. Kehidupan indahnya mulai berubah dengan kedatangan sang ibu tiri, Lady Tremaine (Cate Blanchett) beserta kedua puterinya Anastasia (Holliday Grainger) dan Drisella (Sophie McShera). Kedua saudari tiri Ella tidak menyukai dirinya, begitu pula sang ibu tiri yang merasa cemburu dengan fakta bahwa biar bagaimanapun ia tidak akan pernah bisa menjadi pengganti ibu/istri dalam keluarga tersebut. Disinilah naskah tulisan Chris Weitz menunjukkan pengaruhnya. Dia tidak melakukan modifikasi besar, melainkan memberi beberapa detail untuk tambahan eksplorasi konflik dan karakter. Salah satunya adalah untuk sosok Lady Tremaine. Jika mayoritas kisah yang muncul hanya memperlihatkan dirinya sebagai wanita kejam, film ini memberikan sudut pandang lain. Ada kecemburuan yang mendorong sikap itu. Secara tersirat kita pun melihat kebenciannya terhadap Ella karena Lady Tremaine seperti melihat cerminan dirinya di masa lalu yang polos dan baik sebelum rentetan duka merubah hidupnya.

Kisah selanjutnya sudah kita tahu. Ella akan bertemu dengan seorang pangeran (Richard Madden), hadir di pesta dansa dengan gaun indah serta sepatu kaca pemberian ibu peri (Helena Bonham Carter), pergi menghilang dari pangeran, sebelum kembali bertemu, menikah, lalu hidup bahagia untuk selamanya. Tidak ada twist seperti dalam Into the Woods misalnya. Tapi kesederhanaan itu tetap tampil memukau disaat momen percintaan hadir begitu romantis, dan momen magis terasa begitu indah. Kenneth Branagh membuktikan bahwa pengalamannya membuat beberapa film adaptasi kisah Shakespeare berpengaruh kuat dalam kepiawaiannya mengemas romansa klasik seperti ini. Fairy tale memang sudah seharusnya sederhana, tapi lebih dari itu poin utama adalah keharusan untuk terasa magical. Dengan bantuan efek CGI penuh kemilau ala Disney, tata artistik megah untuk menghadirkan ruang dansa, gaun dan sepatuh kaca yang dengan cantiknya didesain oleh Sandy Powell, serta scoring Patrick Doyle, Kenneth Branagh sukses menghidupkan kembali keajaiban Cinderella.

Dari segala aspek cerita Cinderella, satu hal yang paling ditunggu tentu saat ia bertemu dengan ibu peri, mendapat bantuan sedikit sihir untuk bisa hadir di pesta dansa dan akhirnya bertemu dengan pangeran. Ada ekspektasi besar, karena itu merupakan puncak cerita. Branagh berhasil memenuhi harapan saya akan momen tersebut. Betapa indah dan menggetarkannya rangkaian adegan yang dimulai dari "pertunjukkan" sihir ibu peri sampai dansa pertama Cinderella dengan pangeran. Mengingatkan saya lagi akan kenapa kita semua mencintai fantasi dan dongeng bahagia. Saya juga menyukai bagaimana Chris Weitz menambahkan konflik internal dalam istana dimana ada usaha untuk menikahkan sang pangeran dengan puteri kerajaan daripada Ella yang hanya gadis kampung biasa. Meski hanya tambahan ornamen sederhana dalam plot, hal ini sanggup memberikan bumbu lebih terhadap konflik, menciptakan dinamika yang lebih meningkat daripada biasanya, dimana ancaman hanya berasal dari ibu dan saudari tiri Cinderella.

Dengan gaun berwarna biru yang indah serta sepatu kaca, saya dibuat percaya bahwa Lily James merupakan seorang puteri yang anggun. Tidak hanya pangeran, mayoritas penonton pria pun akan jatuh cinta pada karakter Cinderella satu ini, disaat penonton wanita akan mengagumi kecantikannya dan kembali pada mimpi masa kecil mereka untuk memakai gaun cantik dan bertemu prince charming dengan kuda putih. Sebagai sosok bertolak belakang, hadirlah Cate Blanchett yang semakin memberikan kedalam untuk Lady Tremaine, membuatnya tidak berakhir sebagai tipikal ibu tiri jahat dua dimensi. Turut mencuri perhatian adalah Helena Bonham Carter yang kembali tampil eksentrik, hanya saja dengan porsi minim yang sesuai. Dengan segala keindahan menggetarkan, fantasi memukau, serta sosok Cinderella yang mudah mengambil simpati penonton, film ini jelas jauh di atas ekspektasi saya. Bahkan setulah pembukaan mengesankan berupa film pendek Frozen Fever, Cinderella tetap berdiri tegak.

MY NEIGHBORS THE YAMADAS (1999)

Lewat adaptasi manga Nono-chan ini Isao Takahata menciptakan salah satu film Ghibli dengan visual paling unik (selain The Tale of the Princess Kaguya yang juga garapannya) sekaligus paling ringan meski jauh dari yang terbaik. Daripada memberikan satu narasi panjang, Isao Takahata memilih untuk mengemas My Neighbors the Yamadas sebagai rangkaian sketsa. Tiap sketsa menggambarkan rangkuman kehidupan keluarga Yamada dengan judul-judul unik seperti "Father as Role Model" atau "Patriarchal Supremacy Restored". Kita diajak melihat betapa jenakanya keluarga Yamada yang terdiri dari lima orang: Takashi (ayah), Matsuko (ibu), Noboru (anak pertama), Nonoko (anak kedua) dan Shige (nenek). Tiap sketsa berdurasi pendek menghadirkan konflik dalam keseharian mereka. Tentu ada konflik, tapi yang ditampilkan oleh Takahata adalah konflik sederhana seperti berebut remote televisi, ketinggalan payung, anak yang hilang di mall, kisah pacar pertama, dan lain-lain.

Setiap konflik dibalut dengan komedi quirky, membuatnya terasa ringan. Tapi dengan pengemasan dalam bentuk sketsa dan komedi kental tidak membuat film ini hanya menjadi sebuah sit-com. Ada drama yang hangat tentang keluarga serta berbagai sendi kehidupan sehari-hari. Bahkan meski begitu ringan, My Neighbors the Yamadas tidak jarang terasa filosofis dengan rangkaian kalimat puitis dan terkadang menggelitik setiap satu tema sketsa berakhir. Keseimbangan antara drama keluarga dan komedi adalah kunci keberhasilan film ini meski terkadang komedi terlalu menutupi sentuhan dramanya. Lelucon yang hadir tidak dipaksakan karena berupa momen menggelitik yang biasa hadir diantara keseharian kita, tentunya dikemas dengan hiperbolis demi menambah kelucuan. Sederhana dan begitu dekat dengan kehidupan penonton membuat komedinya bekerja dengan baik. Jangan heran jika anda menemukan beberapa kejadian dalam film ini pernah anda alami sendiri.

Karakterisasi unik dan interaksi diantara mereka menjadi daya tarik yang selalu terasa segar. Takashi yang berusaha keras menjadi ayah terbaik, Matsuko yang selalu malas, Shige yang bermulut pedas sekaligus yang paling "kuat", Noboru dengan konflik usia remaja, sampai Nonoko yang termuda tapi di beberapa kesempatan justru tampak sebagai yang paling "normal" semuanya berjalan selaras, sebagaimana sebuah keluarga yang terdiri dari individu berbeda-beda tapi harus saling melengkapi. Mereka saling bertengkar, berbeda pendapat, tapi dibalik semua itu kita tahu bahwa mereka saling menyayangi. Perasaan itulah yang memberikan hati, menciptakan kehangatan bagi film ini. Isao Takahata sukses mengembalikan memori indah tentang betapa bahagianya suatu keluarga yang berkumpul bersama. Kebahagiaan sederhana yang bisa didapat meski hanya lewat tertawa bersama, makan bersama, atau bahkan saling berdebat.

Simpel tapi imajinatif. Hal itu terpampang jelas dari bagaimana Isao Takahata mengemas cerita dan aspek visualnya. Bagi saya, keberhasilan mengemas cerita dengan konsep sederhana yang justru sering terlewatkan oleh observasi banyak orang sama imajinatifnya dengan sajian high concept. Visualnya sendiri terkesan begitu sederhana dengan pewarnaan ala cat air penuh warna lembut yang tidak penuh mengisi layar. Tapi di beberapa bagian, Isao Takahata juga menyempatkan diri untuk menampilkan kemeriahan seperti yang terlihat pada pembuka sekaligus penutup film ini. Meriah dan lagi-lagi imajinatif saat keindahan fantasi melebur dengan realisme kuat, menciptakan keindahan sureal penuh filosofi puitis.

My Neighbors the Yamada bukannya tanpa kelemahan. Sketsa demi sketsanya memang menyenangkan diikuti, tapi bagi saya film ini tetap lebih cocok sebagai seria animasi dengan durasi 20-30 menit daripada film panjang 100 menit. Memang terasa hangat, tapi tidak ada kedalaman lebih yang bisa membuat saya tersentuh dengan drama keluarganya. Itulah kenapa film ini tidak bisa disejajarkan dengan sajian terbaik Ghibli, bahkan bagi Isao Takahata sendiri ini bukanlah yang terbaik. Tapi biarpun seperti itu, My Neighbors the Yamadas adalah tipikal film menyenangkan yang akan membuat tiap penontonnya dengan senang hati mengunjungi kembali keluarga Yamada dengan segala keunikan mereka dikala waktu senggang.

Langganan:

Postingan

(

Atom

)

.jpg)

1 komentar :

Comment Page:Posting Komentar